- 签证留学 |

- 笔译 |

- 口译

- 求职 |

- 日/韩语 |

- 德语

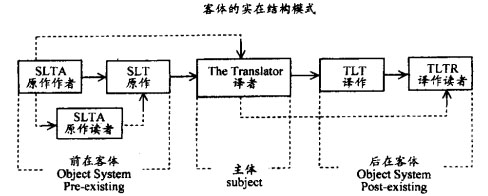

(6)刘宓庆特别突出主客体之间的关系,构建了翻译过程模式。

图5.2刘宓庆翻译过程简图

刘宓庆的模式在于使主体认识到自己的立足点,“他(主体)处在客体可容性的制约之下,不能无视、不能破坏客体的活动域和活动链组成的实在格局:主体不能‘天马行空’,因为他实际上的的确确不是 任意‘行空’的‘天马‘““给主、客体科学的定位,不是要为主体多加掣肘,而是恰恰相反,为了赋予主体以最大的酌情权,即在客体规定性及实在性的前提下,译者可以不受旧观念干扰、充分自主地善加定夺。”刘宓庆对于前在客体;主体;后在客体的划分,既体现了译者受到一定的制约,又体现了译者作为翻 译主体的“最大酌情权”,因而也就比上面其他几种模式更具解释力和说服力。

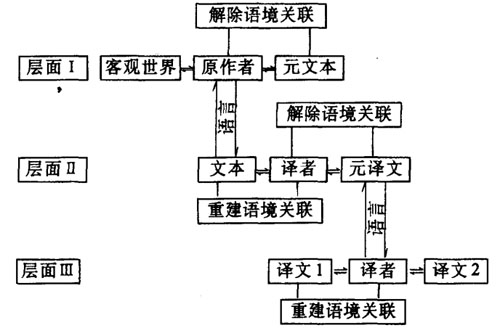

(7)但是,以上模式从陈大亮的模式看均有缺陷,因为原作者和译者由于时空关系,不处在同一个交流平台上,因而不能简单 用直线连接起来。他提出了自己的分层面模式:

图5.3陈大亮翻译过程简图

翻译的第一个层面是以作者为核心的‘客观世界—— 原作者——译品(原文本)’模式,原作者从世界出发建构由文本组成的语言世界;第二层是以译者为核心的‘文本—— 译者——译文’模式,译者从语言(文本)出发重构客观世界。在第一层关系中,作者无疑处于主体地位,他把从现实世界中获得的素材和创作灵感经过大脑的艺术加工形成 ‘意象’,这种意象通过语言的表达而形成文本。