- 签证留学 |

- 笔译 |

- 口译

- 求职 |

- 日/韩语 |

- 德语

任何交流都是由说话者发出的信息构成的,交流的终点是受话者。但是信息的传递必须涉及说话者和受话者都能理解的语境,因为语境使信息具有意义。交流框架中的语境、代码、接触手段也会产生意义。也就是说,意义存在于全部交流行为之中。意义不是静态的自足存在,而是在交流过程中动态生成的。

对于翻译来讲,它是一种特殊的交流形式,翻译的意义也同样存在于全部交流行为之中。作为一种双轮交际过程,翻译的基本模式有:

(1)原文——译者——译文

上述三元关系被称作“译界公认的、翻译终极的”“三元关系流程图”。但是在这种模式下,译者把原文转化成译文,忽视了在这之前的作家,特别是在这之后阅读译作的读者,因此, 不能反应翻译操作过程的复杂关系。

(2)原文作者→原作←译者→译作←译作读者

这种模式考虑了原作作者的作用和译文读者的作用,是一大改进。原文作者创作原作;译者阅读原作并创作译文;译作读者阅读译作。但是单向的箭头隔绝了“诸者”之间的联系。实际上,翻译过程不是一种线性的单项关系,而是一种多维对话。

(3)原文作者→原作←译者作为读者←→译者作为作者→译作 →译作读者

这种模式考虑了原作作者的作用和译文读者的作用,而且凸显 了译者作为原文读者和译文作者的主体作用,但是“诸者”之间依然 是一种线性关系,不能反映出翻译过程中复杂的关系网络。

(4)作家——原著——翻译家——译本——读者

这种模式旨在说明“文学翻译的主体同样是人,也即作家、翻译家和读者;原著和译本,都不过是他们之间进行思想和感情交流的工具或载体,都是他们创造的客体。而在这整个的创造性的活动中,翻译家无疑 处于中心的枢纽地位,发挥着最积极的作用。在前,对于原著及其作者来说,他是读者;在后,对于译本及其读者来说,他又成了作者。至于原 著的作者,自然是居于主导地位,因为是他提供了整个活动的基础,限定 了它的范围;而译本的读者也并非处于消极被动的无足轻重的地位,因为他们实际上也参与了译本和原著的价值的创造。因此,在上面的图形 中,没有指示单一方向的‘→’只有表明相互关系的‘——’。”杨武能的模式突出了翻译主体的作用,而且注重了主体、客体的互动关系,较前几种模式有了长足改进。

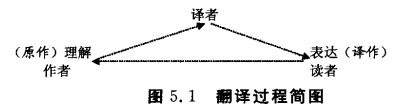

(5)以上图示都是线状的,下面这种模式更容易揭示翻译的循环过程:

图5.1翻译过程简图

这种模式揭示了翻译的两个基本阶段,理解阶段和表达阶段。 译者阅读原作,将理解了的原作用目的语表达出来,读者通过阅读译作来了解原作。译者通过其创造性劳动,在原作作者和译作读者之间架起了一座桥梁,使“诸者”之间达到一种交流互动。