- 签证留学 |

- 笔译 |

- 口译

- 求职 |

- 日/韩语 |

- 德语

从理论上说,语际间存在着基本的、广泛的意义转换条件和手段,我们可以称之为“信息转换通道”(channel for message transferring)。正是信息转换通道,提供了语际转换的可译性,而在信息通道不存在或不完全存在时,就产生了可译性限度。

1. 认识所指的同一性及语义系统的“同构”原理(the Principle of Isomorph)

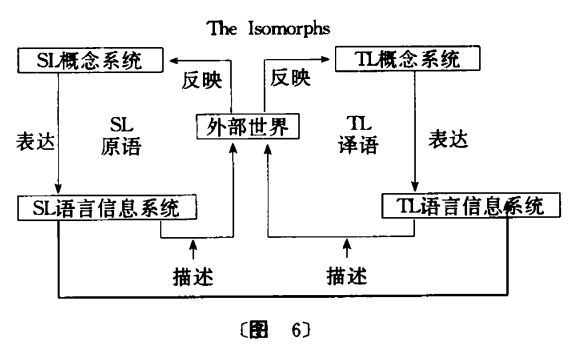

人在客观世界中的认识对象(即万事万物)在语言符号学上称为“所指”。同一所指在人的头脑中构成同一个概念,这个概念不会因人所操之语言不同而从内涵上相悖。四海之内皆有金、木、水、火、土,操各种语言的人根据各自的约定俗成法则给万事万物以不同的语言符号,实际上表示同一概念内涵。语言符号虽然是“任意”的,但它们所代表的事物或物质实体从基本上说却是对等的。操不同语言的人对客观事物或物质实体的认识虽然可能各有其不同的认识特征(包括运用不同的感官手段、强调不同的感应效果等等),但是他们的认识依据,即物质基础是同一的。这种同一性可以使他们在各自的头脑中构成一个疏略的但基本相同的概念系统框架。从语言学的角度来说,这个“概念系统框架”就是语义系统,在思维认识论上称为“同构”(isomorph)。“同构”是人类意识相通的基本的思维结构机制,是操不同语言的人能够通过语际转换,进行思想感情的相互传递(communication)的基本条件,即存在着信息转换的通道。这是翻译理论中的“可译性”的基本理论依据。操不同语言(如一为原语、一为目的语)的人基于同一个外部世界,凭借“同构”的思维结构框架,互相对应,因而意识相通,也就是说,信息转换通道相通,双语可以互译。产生可译性的全程机制如图6所示:

图中原语的同构作用链与目的语的同构作用链是完全一致的、对应的:二者的物质基础都是同一个外部世界。

2. 思维形式的同一性

人类思维的基本活动形式及一般特征是同一的。人类不论操何种语言其思维的基本活动形式是分析、综合与概括,任何正常的思维活动都不可能违背这些形式规范。

此外,从思维按规律活动的形式——概念、判断和推理——的逻辑方法来说,操不同语言的人也大体相通,并由此而构成双语转换中的信息转换通道。比如,操汉语的人运用英语的语法概念,从演绎直言推理(三段论)将某一句子判断为“简单句”。这个结论与操英语的人运用英语语法概念以演绎推理形式对同一例句作出的判断是不会互相抵触的,原因就在于他们的思维逻辑形式相同。同样,归纳推理也可以使操任何一种语言的人对同一现象得出相同或相近的推论。比如,不论英语或汉语,复句的联接模式都有修饰关系、转折关系、假设关系、条件关系、因果关系、让步关系,等等。对不论操什么语言的人来说,“因”与“果”尽管可能有表达上的先后之分,但不可能有性质上的差别:说汉语的人心目中的“因”,不可能成了说英语的人心目中的“果”;“房屋因失火而焚毁”,不可能在另一种语言中成了:“房屋因焚毁而失火”。语言是思想的直接现实。思维的交流离不开语言这个工具,语言则是思维的物质载体。尽管不同语言之间的语法结构并不相同,结构形式可以变化无穷,但思维的规律则是相同的。思维的基本活动形式的同一性是构成语际转换的可能性的另一个重要条件。