- 签证留学 |

- 笔译 |

- 口译

- 求职 |

- 日/韩语 |

- 德语

将成对的“问题+解决方式”放在一起以确认翻译转换(或者说是一般意义上的比较分析)的一个主要目的就是对于翻译关系进行可能的描述和解释,这种关系存在于成对成分之间,而这又是确立整体翻译概念的一个途径。

对这些关系的描述以及对所有可能存在于翻译成分和原文成分之间以及片段和文本之间的关系的描述,是一种辅助手段,是DTS应该从翻译研究的理论分支得到配备的一种工具。幸运的是,与其他任何方面相比,翻译理论在这个方面有着更大的帮助,这主要是因为它长期以来有着关注“等值”和“形式对等”之间对立关系的传统。然而,它还是应该避免处理这些问题时固有的一些规定性的偏见。而规定性的元素最终可以在翻译学科的应用性分支中找到自己的位置。

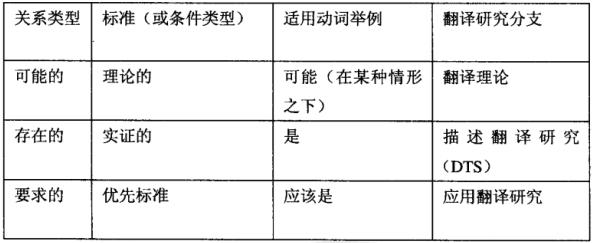

“理论”、“描述”及“应用”是发展成熟而且相对自足的学科的三个分支,如此看来,这三个分支可以而且应该从三个层面的翻译关系上区分,连同标准(或条件关系)一起来确立它们,从动词的用法上可以看到这三个不同范畴研究各自的措词方式。

当然,现存的和要求的关系都应该表现为总体可能关系的下属类别(两者之间可能有重叠部分),否则基础理论就会有很严重的错误了,这样也就不可能被信任解释每一种可能的翻译关系了。

至于翻译关系的确立,核心概念是“转换中的不变部分”。这个不变部分是每一组的成对片段共有的核心,可以从内容或功能的角度出发,在纯语言(即习惯性的)层面及特定文本层面得到确立。由此,翻译关系可以根据其所在层面定义为形式的或功能的。这一说法的重要方法论内涵在于,同样类型和等级的术语应该同时应用于成对片段的两者之上,也就是说以两者共有的不变部分作为基础。

当然,每个文本一语言片段,不管是“问题”或是“解决方式”的再现,都是较低序列的一组成分和另一个较高序列实体的一个成分(例如,在罗曼·雅科布逊对“语言的部分和整体”问题讨论的经典著作中,参见Jakobson,1963)。因此,每对片段的翻译关系在特定的层次上也许是具备功能的,而在其他层次上可能是形式的。但是,单单只是列举与每一对片段相关的所有类型的关系是远远不够的,哪怕另外还明确指出了它们是属于哪个层面的。从减少的中心和不断增长的外围成分来说,应该确立关系的等级层次。而后,这样一套有序的关系可看作所讨论的成对片段反映出的整体翻译关系。