- 签证留学 |

- 笔译 |

- 口译

- 求职 |

- 日/韩语 |

- 德语

在网上学习的过程,对鲁东大学的胡月而言,就像享用一顿大餐:先来点儿学习博主的短视频,作为开胃的“前菜”;再上“硬菜”——视频网站上的课程或纪录片;有必要时,还可以拿起“烹饪工具”——课堂速记软件或思维导图App,自制几道“助消化的小菜”。

从靠短视频App打发时间,到在社交平台搜索考研攻略,再到自己搜集院校信息、整理攻略、上传到自己的社交媒体账号,河南牧业经济学院的李显完成了发掘社交平台多重功能的“三部曲”。如今的他已是一位考研学习博主,每天和前来他主页浏览、交流的网友一起学习,成了和上课一样寻常的事。

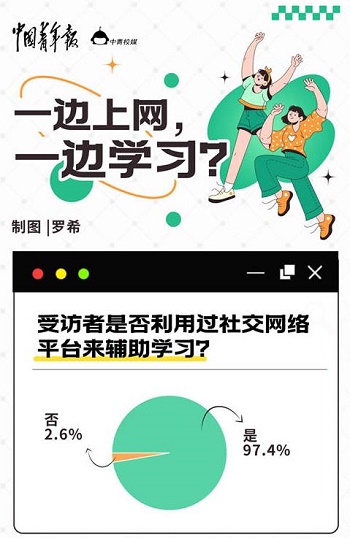

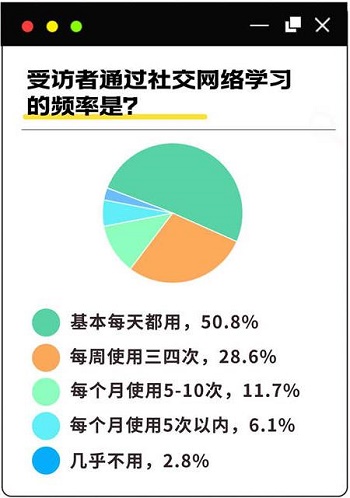

通过网络乃至社交平台进行自学,已是一些大学生对日常学习进行补充的常见方式。近期,中国青年报·中青校媒面向全国大学生进行问卷调查,共回收来自167所高校学生填写的有效问卷3486份。调查结果显示,97.4%受访者曾利用网络平台辅助学习知识或技能,其中50.8%受访者基本每天都用社交网络学习,28.6%受访者每周使用三四次,11.7%每个月使用5-10次,8.9%每个月使用不超过5次。

在网络学习中提升自学能力、养成终身学习习惯

苏志杰就读于暨南大学,在一堂高数课后,老师向同学们介绍起他的教学新尝试:“我这门课也同步开设慕课,欢迎大家去学习打卡,作为课堂的补充。”苏志杰打开慕课App,发现原来他在全国还有近5万名“云同学”,在电子屏的另一端参与课堂。

最初向网络寻求帮助,苏志杰是为了适应大学里和高中截然不同的学习模式。“由于课时安排有限,很多课程中,老师不会事无巨细地讲到每个要点,也不会通过反复练习帮助巩固。”全新的学习节奏中,苏志杰有时会感到没学透。在网上搜索不懂的知识点时,他发现网上有很多大学老师开的课程,打开了这个新世界的大门,他的网络学习之路一发而不可收。

中青校媒调查显示,89.0%受访者已经将通过网络学习当作自己日常学习中的重要部分,最常见的是观看专家在社交网络平台发布的课程(70.6%),此外还有观看学习博主分享的学习经验(63.9%),检索绘画、摄影等特长型技能(38.4%),检索非本专业的知识(37.3%),检索做饭、人际交往等生活实用技能(37.1%),跟随学习博主一起线上自习(33.7%),等等。受访者观看最多的网络学习内容是视频类(84.4%),其次是图文类(63.0%),此外还有纯文字类(34.3%)、互动游戏类(17.6%)等。

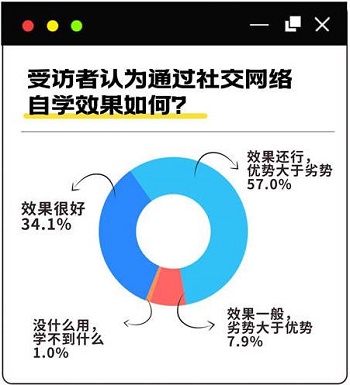

34.1%受访者认为通过网络学习效果很好,学习了很多知识或技能;57.0%受访者认为学习效果还可以,优势大于劣势;7.9%受访者认为网络学习虽然也有用,但效果一般,劣势大于优势;还有1.0%的受访者认为用处不大。

在受访者看来,通过网络自学最重要的优势在于可以利用碎片化时间(72.2%),此外还有学习的时间不受限制(65.2%)、网上检索学习资源的过程简便(50.2%)。网络平台里汇聚了不同学校课程的精华部分,课时较短,满足了苏志杰碎片化学习的需求。临近期末周的图书馆里,苏志杰环顾四周,发现身边很多同学都戴着耳机、观看在线课程,笔下飞速地记着要点。“在网络平台学习很便捷,随时随地打开设备就能自学。”

网络空间信息丰富、资源多(66.6%),网上学习的形式有趣(56.9%)等,也是受访者喜欢网络学习的原因。就读于河南一所高校的杨紫琳最近被中国政法大学政治系教授李筠在视频平台开设的账号吸引了。李筠陆续发布了很多领读的视频,“李老师会串联着举例子,介绍书中讲到的生活背景、一些书本之外的历史事件。他还会联系现实,讲解一些举措对后世、甚至对我们现在生活的影响。”同样学习政治学的杨紫琳被这个好玩儿、能听故事、能互动的线上读书课抓住了眼球,有趣的历史故事和对生僻哲学名词的形象解读她都很愿意听,“不管你是不是政治学专业学生,听了都会有长进。”