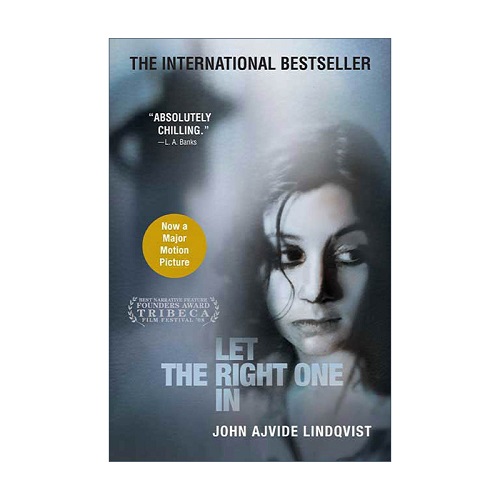

英文原版 Let the Right One In 血色童话 恐怖小说 影视原著 英文版 进口英语原版书籍 正版图书。

【券面额】15 元

【到手价】93.00 元

《血色童话》(Let the Right One In)书评

1. 基本信息

原书名:Låt den rätte komma in(瑞典语)

作者:John Ajvide Lindqvist(约翰·杰维德·伦德奎斯特)

首次出版:2004年(瑞典)

英文版出版:2009年(翻译:Ebba Segerberg)

出版社:Quercus Publishing

类型:恐怖小说、吸血鬼小说、成长小说

页数:480页(平装版)

2. 故事梗概

1981年寒冬,瑞典斯德哥尔摩郊区布莱克伯格(Blackeberg),12岁男孩奥斯卡(Oskar)正经历着地狱般的校园霸凌。他性格孤僻,沉迷谋杀案剪报,幻想着报复那些折磨他的同学。

新邻居搬来了——看似同龄的女孩艾莉(Eli)和她的"父亲"哈坎(Hakan)。艾莉只在夜晚出现,赤脚走在雪地也不觉得冷。她告诉奥斯卡:"我不能成为你的朋友。"

当镇上开始接连发生命案,血液被吸干的尸体在森林和泳池中出现,奥斯卡逐渐发现艾莉的秘密——她已活了两百多年,永远12岁,而那位"父亲"实则是为她猎食的成年人。两个孤独的灵魂在寒夜中建立起脆弱的联结,但杀戮与追捕的阴影正步步逼近。

3. 核心主题与特色

3.1 反童话的残酷成长叙事

这不是《暮光之城》式的浪漫吸血鬼故事。Lindqvist将吸血鬼传说置于冰冷的北欧社会现实中,剥离了所有华丽幻想。奥斯卡与艾莉的关系本质是两个被世界抛弃者的绝望互助——一个被同龄人暴力相向,另一个被永恒孤寂诅咒。

3.2 瑞典社会批判显微镜

小说深度刻画了1980年代瑞典"福利社会"表象下的阴暗面:

集体无意识暴力:镇民对霸凌的视而不见

成人世界的失能:酗酒母亲、冷漠教师、恋童癖者

社群异化:邻居们更关心房价下跌而非人命

3.3 生理恐怖的极致描写

Lindqvist以近乎医学的精确度描述吸血鬼生理特征:

不可逆的腐坏:艾莉不吸血就会"从内部腐烂"

性别模糊性:艾莉实为被阉割的男孩(书中明确描写)

犬齿非尖牙:吸血靠撕裂而非穿刺,场景血腥原始

4. 文学价值分析

4.1 人物塑造的复杂性

奥斯卡:从懦弱受害者到主动选择暴力的复杂转变,结局他成为艾莉的新"哈坎",暗示暴力循环的延续。

艾莉:非传统怪物形象,她的"12岁"是生理与心理的双重牢笼,永恒童年即永恒诅咒。

哈坎:令人毛骨悚然的悲剧性,他因恋童癖而留下,又因衰老被抛弃。

4.2 氛围营造的文学性

瑞典冰雪不仅是背景,更是道德冷漠的物理化身:

空荡的公寓楼如同墓碑

泳池场景( climax ):水下视角的谋杀与救赎,成为现代恐怖文学经典片段

白夜与极寒交织出超现实压抑感

4.3 对吸血鬼题材的颠覆

无"初拥"选择权:艾莉被迫转化,无法制造同类

阳光弱点真实致命:非浪漫化,暴露即自燃

进食的伦理困境:必须杀人,无法妥协

5. 读者与批评界评价

5.1 国际声誉

英国:2005年获"玻璃钥匙奖"(Glass Key Award)最佳北欧犯罪小说

美国:纽约时报畅销书,斯蒂芬·金赞为"2000年代最佳恐怖小说之一"

翻译:被译为30多种语言,英文版忠实地保留了北欧极简主义文风

5.2 中文读者反馈

好评:"北欧冷峻笔触与血腥童话的完美融合","比电影更黑暗、更绝望"

争议:大量支线人物(如酒保、邻居)被认为节奏拖沓,但实为构建社会全景必要

分级提示:涉及儿童暴力、恋童、血腥场面,绝非青少年读物

6. 版本与改编说明

6.1 英文翻译版特色

Ebba Segerberg的翻译精准捕捉了原著的冷峻疏离感,但部分瑞典俚语和文化细节在转换中流失。建议对瑞典社会背景感兴趣的读者补充阅读相关注释。

6.2 重要改编对比

2008瑞典电影:忠于原著精神,删减支线,强化奥斯卡-艾莉主线,结尾更温情

2010美国版《生人勿进》:移师新墨西哥,丢失北欧社会批判内核,沦为普通青春恐怖片

2010瑞典舞台剧:在斯德哥尔摩永久上演,还原小说全部黑暗元素

7. 总体评价

适合人群:

寻求心理深度的恐怖文学爱好者

对吸血鬼题材去浪漫化处理感兴趣的读者

喜欢《龙纹身的女孩》式北欧冷硬派风格的观众

不适合人群:

期待《暮光之城》式爱情的读者

对描写儿童暴力敏感者

偏好快节奏惊悚的读者

最终评分:★★★★★(5/5)

《Let the Right One In》是21世纪恐怖文学的里程碑。它用吸血鬼外壳包裹了一个关于孤独、暴力与共生关系的沉重寓言。Lindqvist拒绝提供廉价道德答案——奥斯卡最后的选择既是堕落也是救赎。当你合上书页,北欧的寒意会久久不散,因为你意识到:真正的怪物不是吸血鬼,而是制造怪物的这个世界。

上一篇:英文原版 Star Wars Death Troopers 星战系列恐怖小说 死亡部队

下一篇:英文原版小说 邪屋 The Haunting of Hill House

微信公众号搜索“译员”关注我们,每天为您推送翻译理论和技巧,外语学习及翻译招聘信息。