- 签证留学 |

- 笔译 |

- 口译

- 求职 |

- 日/韩语 |

- 德语

英语考试课程 德语考试课程 日语考试课程 俄语考试课程 法语考试课程 西语考试课程 韩语考试课程 葡语考试课程 小语种考试语言

英语语法课程 德语语法课程 日语语法课程 俄语语法课程 法语语法课程 西语语法课程 韩语语法课程 葡语语法课程 小语种语法语言

英语口语课程 德语口语课程 日语口语课程 俄语口语课程 法语口语课程 西语口语课程 韩语口语课程 葡语口语课程 小语种口语语言

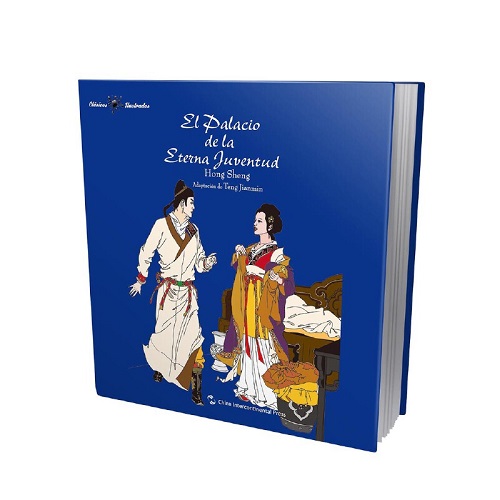

长生殿故事 (西班牙文版) 中国经典名著故事 外语阅读类书籍 正版图书 西语类文学书籍。

【到手价】99.40 元

拿到西班牙文版的《长生殿故事》(Historia del Palacio de la Larga Vida,Ediciones Atalanta, 2022)时,最先撞进眼睛的,是封面那一团妃色云纹:既不是故宫胶片的冷宫红,也不是弗拉门戈舞裙的炽烈绛,而是一种被地中海日光晒褪、又被朱砂重新勾边的“二手红”。它像一截断绸,从杨贵妃香囊里漏出,漂过马六甲,漂过塞维利亚,最终搁浅在加泰罗尼亚的纸面上——仅这一抹颜色,就把“唐”稀释成“他者”,又把“他者”重新发酵成“异国情调的二手玫瑰”,为整本书奠定了“翻译的翻译”的暧昧底色。

全书最醒目的结构,是编者把洪昇原作的五十出折子,拦腰剪成十二篇“叙事长歌”,每篇配一位西语诗人改写。于是,唐明皇不再是“君王”,而变成“el emperador-poeta”(诗人皇帝),杨贵妃也不再是“妃子”,而是“la dama-luna”(月亮仕女)。这种“名词加隐喻”的命名方式,让帝妃之恋瞬间滑出中国史学的伦理框架,进入西班牙语文学里“永恒女性”的谱系——你甚至能在脚注里读到洛尔卡《深歌诗集》的引文,仿佛杨贵妃的霓裳被安达卢西亚的月桂重新熨烫。读到这里,我意识到:这不是简单的“中国故事西译”,而是一次“借唐尸还西魂”的跨洲招魂;洪昇的“长恨”被转调为西语世界里“无法被满足的欲望”原型,一如堂巴罗佐的幽灵在阿尔罕布拉宫墙外徘徊,永远够不到那最后一朵石榴花。

语言层面,译者玛尔塔·伊格莱西亚斯(Marta Iglesias)采取了一种“半殖民”策略:所有与礼制、宗法、道教仪轨相关的词,一律不注解,直接音译——“huangdi”“yuyi”“fangzhong shu”像礁石一样杵在流畅的西语句法里;而凡涉及风月、感官、闺阁的段落,则大肆铺陈巴洛克修辞,让十四行诗的押韵强行嫁接在元曲的板眼上。于是,当唐明皇在长生殿乞巧,原文不过是“悄向织女诉盟”,西语却写成:

“Te juro por la seda que aún huele a sangre de gusano,

por la solitaria estrella que clavamos en el arzón de la noche,

que si alguna manana mi alma regresa sin tu boca,

la luna se partirá en dos mitades de frío…”

(我向你发誓,以那仍带蚕血的丝,以那被我们钉进夜鞍的孤星:倘若某晨我的灵魂归来却无你的唇,月亮将裂成两半寒冷……)

这种“过度翻译”把“乞巧”变成一场哥特式血誓,读来竟毫无违和——因为西班牙语文学传统里,本就把“爱情”视为一种“慢性切割”:用月光的镰刀,在灵魂上反复试刃。于是,中国帝妃的“长恨”被转码成“el desgarramiento perpetuo”(永恒的撕裂),与西班牙谣曲里“被诅咒的骑士”共享同一颗黑洞心脏。

更令我错愕的是“安史之乱”的改写。原作里,马嵬坡是伦理绝境:君王为保社稷,不得不赐死爱人。西语版却将这一幕处理成“弑神”仪式——士兵们高喊“¡Muera la diosa!”(女神必须死!),把杨贵妃视为“吸干帝国阳精的月神”,必须剖开她的身体,让“被囚禁的太阳”重返人间。自此,长恨歌的“恨”不再是“悔恨”,而变成“憎恨”——人民对女神的憎恨、理性对欲望的憎恨、白昼对黑夜的憎恨。当我读到“su vientre se abrió como un pomegrano maduro”(她的小腹像熟透石榴般裂开)时,指尖几乎被纸页割破:那分明是洛尔卡《血色婚礼》里被刺死的新娘,借杨贵妃之尸重返舞台。中国史书里“婉转蛾眉马前死”的凄美,被西班牙式的“血与石榴”彻底爆破,留下一地无法被儒家伦理收编的、野蛮而鲜艳的“异教红”。

书末附有七页“译者手记”,其中一句西语低语,像鬼影般钉进我的视网膜:

“Traducir el Palacio es como besar un espejo: cuanto más te acercas a China, más sientes el frío de tu propia boca.”

(翻译《长生殿》如同亲吻镜子:你越靠近中国,越感到自己嘴唇的冰凉。)

那一刻,我忽然明白这本西译的残酷:它并未让我们“走近”唐明皇与杨贵妃,而是把“距离”本身推到眼前——语言、文化、时间、性别,层层镜面折射,最终只剩一个“无法被任何母语占有的吻”。合上书,封面那团“二手红”在巴塞罗那傍晚的斜阳里,渐渐褪成玫瑰灰,像一炬已冷却的沉香。我耳边却幻听般响起洪昇原作的尾声曲:

“此恨绵绵无绝期。”

只是此刻,“恨”已被西语的齿音咬碎,化作一串带着血丝的石榴籽,滚落在地——既无法生根,也无法归还。