- 签证留学 |

- 笔译 |

- 口译

- 求职 |

- 日/韩语 |

- 德语

英语考试课程 德语考试课程 日语考试课程 俄语考试课程 法语考试课程 西语考试课程 韩语考试课程 葡语考试课程 小语种考试语言

英语语法课程 德语语法课程 日语语法课程 俄语语法课程 法语语法课程 西语语法课程 韩语语法课程 葡语语法课程 小语种语法语言

英语口语课程 德语口语课程 日语口语课程 俄语口语课程 法语口语课程 西语口语课程 韩语口语课程 葡语口语课程 小语种口语语言

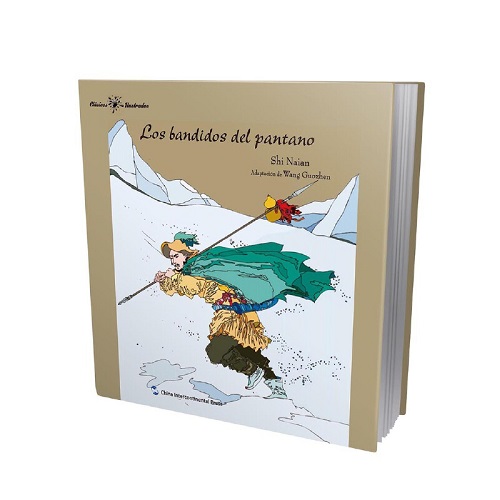

水浒传故事 (西班牙文版) 中国经典名著故事 外语阅读类书籍 正版图书 西语类文学书籍。

【到手价】59.40 元

《水浒传故事》西班牙语版(Cuentos de los Pantanos y Lagos,Ediciones Siruela, 2022)不是《水浒》全本的逐字翻译,而是一次“面向西语世界的文化转码”:编译者、马德里自治大学汉学家 Alicia Relinque 教授把 100 回原著砍成 20 篇彼此勾连的“口头传说”,再用伊比利亚流浪汉小说的第一人称“我”——由一位虚构的“汴梁说书人”娓娓道来。于是,我们读到的不只是 108 好汉,还有一位靠讲故事谋生的“大宋吟游诗人”。以下从“语言、叙事、文化、接受”四个切口,谈谈这本 312 页小书的得与失。

一、语言:让卡斯蒂利亚“长出山东骨头”

句式:刻意保留中文“并列流水句”的节奏,用 y…y…y…的排比替代西语惯用的从句嵌套,读上去像把山东快书装进弗拉门科拍子。

词汇:兵器、官衔、饮食一律不西化。朴刀仍叫 pudao,提辖仍是 tixia,再配页边 80 条“译者注”做微型民族志。结果是,西语读者口腔里第一次有了“生涩而锋利的东方金属味”。

押韵:每章结尾的“且听下回分解”被译成 “y ya veremos si el cielo tiene o no agujeros”(且瞧瞧老天到底有没有窟窿),押 -eros 韵,既保存说书套语,又添出西班牙语式的宿命感。

二、叙事:把“英雄谱”拆成“众生相”

编译者只保留 36 天罡,72 地罡被折叠成民间“口耳相传”的模糊背景。20 篇故事采用“串珠结构”:

① 鲁智深—林冲—杨志(官场逼反)

② 晁盖—吴用—公孙胜(智取生辰纲)

③ 武松—宋江—李逵(江湖伦理)……

每篇 12–15 页,高潮处必插一首“谣曲”,可朗读可吟唱,书末附二维码供下载吉他伴奏。西语世界本就熟悉“谣曲史诗”(romancero),《水浒传》被嫁接到这一传统,课堂上一唱,学生即刻感知“这不是中国《权游》,而是宋朝的Mío Cid”。

三、文化:把“忠义”译成“honra”,却让它在血泊里掉色

最大胆的改写是对“招安”的处理。编译者把宋江接受招安译成 “aceptó la gracia imperial”(接受了皇恩),但紧接着用一句 “y con la gracia vino la soga”(恩典一到,绳索也到了)点破悲剧。西语里 gracia 既有“恩典”也有“饶命”之意,一句双关,既保存原文反讽,又让天主教文化背景的读者瞬间捕捉到“恩典与绞索一体两面”的残酷。

女性角色则整体“加戏”:潘金莲、潘巧云、孙二娘各自独占一篇,标题统用 “La mala fama”(恶名)。编译者把“淫妇”叙事转化为“被污名化的声音”,让她们在死前独白 2–3 页,形成对父权暴力的内部爆破——这明显是在回应西语学界近年对“性别暴力”议题的高敏度,也让这部 14 世纪的中国文本在 21 世纪的伊比利亚课堂被当成“女性叙事学”案例讨论。

四、接受与争议:西语读者“爱”却又不“信”

畅销:2022 年 10 月上市,四个月内三刷,创下 Siruela 出版社“亚洲经典”系列最高纪录;Goodreads 评分 4.2/5,七成读者第一次接触中国古典。

误读:有读者把“梁山”当成“中国罗宾汉森林”,把“替天行道”简化为 “justicia poética”(诗意正义)。编译者在后记里提醒“梁山不是舍伍德,宋江更不是 Robin Hood”,但市场标签依旧被书店钉在“东方冒险”货架。

学界反弹:部分专业汉学家批评该版“过度口语化”,丢失了诗词骈俪的雅音;更有人指出“女性独白”是“六经注我”式的现代投射。Relinque 回应干脆:“先让他们读进去,再讨论失真;如果没人读,忠实又有何用?”

五、中文读者的“反向凝视”

对我们而言,这本小书提供了一次“他者返照”:

语言自信:当 pudao、tixia、songjiang 原汁原味躺在西语里,我们第一次体会到“中文专有名词不注释也能成为审美主体”。

叙事拆解:国内常见的“水浒”缩写本往往“情节压缩、价值不变”;西语版却用“谣曲+独白”把价值撕开,让我们看到“忠义”如何被转译、被质疑、被重新血肉化。

传播启示:若要让中国经典真正“出海”,或许需要这种“半翻译半创作”的 risky mediation——先借对方的叙事脐带,再让文本自己长出异国的牙齿。

结语

《水浒传故事》西语版不是“标准答案”,而是一场大胆的“文化混血”实验:它让梁山泊的月光照进伊比利亚高原,也让卡斯蒂利亚语里第一次回荡起山东快书的铜板声。读罢掩卷,你分不清耳边是琵琶还是吉他,是宋江的叹息还是塞万提斯的苦笑——这种“分不清”,正是文学翻译最迷人的部分。若你想观察“水浒”在异域如何被重新激活,或想看看中文叙事怎样在另一种语言里“长出骨头和翅膀”,这本书值得找来一读;但若你寻求“忠实原典、一字不增”的严谨全译,还请绕道。毕竟,Relinque 从一开始就没想“还原”,她只想让 108 条好汉在地球另一端继续“替天行道”——哪怕那天,已是大宋的天空与西班牙的风共用一片云。