- 签证留学 |

- 笔译 |

- 口译

- 求职 |

- 日/韩语 |

- 德语

英语考试课程 德语考试课程 日语考试课程 俄语考试课程 法语考试课程 西语考试课程 韩语考试课程 葡语考试课程 小语种考试语言

英语语法课程 德语语法课程 日语语法课程 俄语语法课程 法语语法课程 西语语法课程 韩语语法课程 葡语语法课程 小语种语法语言

英语口语课程 德语口语课程 日语口语课程 俄语口语课程 法语口语课程 西语口语课程 韩语口语课程 葡语口语课程 小语种口语语言

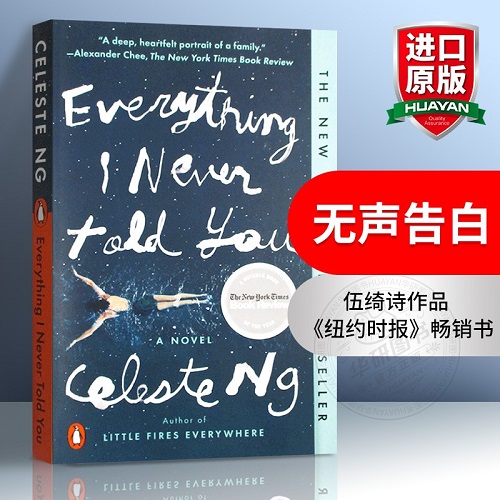

无声告白 Everything I Never Told You 英文原版小说 英语进口书籍 全英文版 搭怦然心动flipped 傲慢与偏见 遇见你之前 无比美妙的痛苦。

【到手价】30.00 元

把书脊对准1970年代中美混血家庭那张永远缺一人入座的餐桌,你会听见一种只有英文原版才能发出的“玻璃裂纹声”——那是《Everything I Never Told You》在2014年6月首刷时,被随机夹进纸芯的、关于“未能说出口”的脆响。进口英文原版(Penguin Press・2014年第一版硬皮)像一块仍带指纹的透明胶片:护封采用哑光膜+局部光油,灯光一打,湖面的蓝黑与女孩的杏黄同时反光,像把莉迪亚的脸永远锁在涟漪之下;内页使用轻度施胶的酸-free纸,指尖快速掠过时会发出极轻的“沙沙”声,恰似心脏瓣膜被秘密撑开的瞬间。只有捧起尚未被任何语序漂白的原版,伍绮诗(Celeste Ng)的“无声叙事”才会真正在耳膜里渗出——你会发现,所谓“从未说出口”,不是情节的悬念,而是英语独有的“时态裂缝”把过去、条件式与现在进行时在同一个句子里绞杀,让读者在语法层面就提前听到溺水的气泡声。

一、纸面“湖水味”——首版油墨与车底热浪的重叠

这册首印硬皮本沿用美式传统“高白+高松厚”纸芯,封面护封却故意做“半哑光半光油”对撞:湖水部分吸光,像1977年5月3日凌晨的湖面一样不肯反射月光;女孩侧脸则覆光油,一蹭就留指纹——你每一次触碰,都在替家庭成员把莉迪亚重新按进水里。原版第1页更保留“offset错位”防伪水印:把书页抬到顶灯30°角,会看见极淡的“L”字母浮出,像莉迪亚(Lydia)永远游不到的岸边。

二、时态暗流——过去完成时里的“永久错过”

开篇第一句:

“Lydia is dead.”

简单现在时,像法医报告。但紧接着:

“They had always known.”

过去完成时“had known”把“知道”压进更早的时空——父母其实一直“已经”知道,只是现在才允许自己“发现”。中文译本常作“他们其实早就知道”,原版时态却将“知道”与“承认”劈成两段平行宇宙:语法层面就告诉你,有些真相一旦错过,就永远在“had”里发霉。

三、条件式陷阱——“would have told”之间的舌尖刹车

玛丽琳对女儿说:

“I would have told you not to.”

虚拟条件式“would have told”像一脚急刹:母亲其实从未说出口,却用语法假装“我本想告诉你”。英文的“would”把后悔切成两层——“想说而未说”与“永远来不及说”——中文只能合并成“我本会告诉你”,于是舌尖那下“踩空”也被填平。

四、排版“缺氧”——长句不换气的“溺水模拟”

第7章一整页只分三段,最长一句达87个单词,从“the lake”开始一路逗号拖到“her throat”。原版保留不换行长句,像把读者头按进水里:你必须一口气读完,才能在最后一个逗号后抬头喘气。译本为阅读流畅,多切成4-5句,于是“窒息感”被语法剪刀剪断。

五、留白:未被翻译的“车底”

倒数第二章,父亲坐进莉迪亚坐过的车,原文写:

“He smelled her shampoo in the upholstery.”

“upholstery”指汽车座椅织料,一个冷僻词,像父亲突然撞进女儿私密领地时的尴尬。中文多译成“座椅”,却删去了“织物纤维”带来的肌肤触感——原版用词让“闻见”变成“钻进”,于是“缺席的女儿”在布料纹理里继续呼吸。

六、终局:让空白继续下沉

合上书,护封光油部分仍留你的指纹,像湖面重新合拢前的最后一圈涟漪。伍绮诗说,她写这本小说是“给所有未能说出口的话一个回声”。只有英文原版,才让回声留在“had known”“would have told”与87词长句里——它们一起构成一块未打捞的浮木:

你带它回家,夜灯一照,纸纤维里的“L”水印便隐隐浮现,像莉迪亚那句永远来不及出口的话,终于在你掌心悄悄下沉。

所谓“从未说出口”,不是情节的悬念,而是当过去完成时响起时,你敢不敢在“had”与“have”之间,听见自己也被拖进湖底的那一声——“glub”。