[摘要]随着“一带一路”倡议的实施与推进,怎样培养“一带一路”建设所需人才,已经成为新时代国际中文教育亟待解决的关键问题。作为国际中文教育的一线教师,笔者在不断总结现有“中文+专业”教育模式的基础上,对复合型国际化人才培养的衡量标准、教学机制、语言教育及职业教育叠加所需的课程体系模块进行深入探索,并据此实践。本文基于这一过程中的探索与思考,就新形势下如何做好国际中文教育以及进一步完善国际化人才培养模式提出建议。

[关键词]国际中文教育;中文+专业;国际化人才培养;“一带一路”

随着“一带一路”倡议的提出,国际中文教育迎来新的发展机遇与挑战:一方面国际中文教育在国际语言文化交流乃至科技、经济发展中发挥着越来越重要的作用;另一方面为配合“一带一路”建设对高素质复合型国际化人才的培养需要,国际中文教育正试图探索出一条适合新时代国际化人才培养理念的人才培养模式。怎样建立具有更强针对性、实用性的“中文+专业”复合型国际化人才培养体系,真正实现国际中文教育由规模扩大向内涵式发展的转变,是本文探索和思考的主要问题。

一、“中文+专业”教育的发展现状

2018年,中共中央政治局委员、国务院副总理孙春兰提出应开设技能、商务、中医等特色课程,建立务实合作支撑平台。同时,“中文+”这一概念也被首次提出。由此,“中文+”内涵建设成为国际中文教育发展的重要目标。“中文+”内涵建设内容与“一带一路”建设需求对接度非常高,其务实合作的要义是对“一带一路”建设所急需人才的培养和输送。随着这一概念的提出以及各国不同行业对中文人才需求的大幅增长,泰国、马来西亚、坦桑尼亚、埃塞俄比亚等40多个国家和地区的100多所相关中文机构相继开设了“中文+”课程,涉及高铁、经贸、旅游、法律、海关、航空等数十个领域,课程包括空乘中文、铁路中文、医疗中文、FAAP商务中文、物流中文、全球职业规划研究等特色中文课程。随着“中文+”的培养观念逐步树立并深入人心,“中文+”被纳入不少相关中文机构发展的快车道,从而在“中文+”教学的多元化方面有了诸多积极尝试。目前,“中文+”培养模式还未形成完整的培养体系,且培养质量不高与社会对高素质复合型人才的需求形成其中一大矛盾,主要在以下两个方面存在突出问题。

第一,评价体系问题。新时代国际化人才需要熟悉中文、了解中国国情且精通专业。当前对来华留学生的培养多以“预科+专业”的教育培养模式为主,这种模式将中文培训集中于专业学习之前,且主要是日常生活化的中文语言,并通过“汉语水平考试(HSK)”来考量学生的中文水平。学生进入专业学习后,中文水平对专业理解的影响没有继续跟踪,且在学生进入专业学习阶段大部分并未继续设置中文课程,这就导致一些在中文学习阶段表现优异的学生进入专业学习后却很难跟上学习进度,甚至无法顺利毕业的情况。

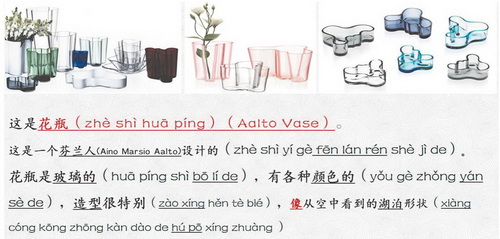

第二,人才培养体系与机制问题。新时代需要新的国际化人才培养机制,而我们现阶段对复合型国际化人才的培养目标尚不够明确,培养体系也不够健全,如何通过完善国际化人才培养体系与机制提高人才培养质量,成为新形势下亟待解决的问题。北京化工大学立足学校定位及学科特色,就如何更有效实施“中文+”进行了初步探索与尝试。怎样开设课程,采取什么样的教学手段,如何以地道的语言讲解专业知识,是学校目前着力攻关的重大课题。北京化工大学与意大利热那亚大学工业设计专业的本科双学位项目是学校与海外高校开展来华留学生联合培养的首个项目,新冠肺炎疫情影响下,来华留学生的学习受到影响,课程只能在线完成,包括综合汉语课。在完成了最基本的64学时的生活汉语后,意方提出希望采用workshop(工作坊)的形式进行第二学期32学时的“交际汉语”课程。这一提议给教学带来一大挑战,既要继续激发和延续学生的学习积极性,又要在课堂上让学生用有限的中文展开讨论。在通览所有教材后,教师自编教学材料并在合适的话题中融入专业词汇和内容。例如,在话题“谈学习”中,引入工业设计专业造型、材料等词汇,让学生通过描述某一产品设计进而交流完成教学(如下图)。实践证明,这一方式不仅提高了学生的学习兴趣,也扩充了其词汇量,包括课堂上未涉及到的专业词语的中文表达。因此笔者认为,探索更加有效的“中文+”教学方法,激发学生学习热情并满足未来工作需求,是一个值得研究的课题。

上一篇:这些地方正向你虚位以待

下一篇:江苏出台推动现代职业教育高质量发展的实施意见——培养更多“能工巧匠”“大国工匠”

微信公众号搜索“译员”关注我们,每天为您推送翻译理论和技巧,外语学习及翻译招聘信息。