- 签证留学 |

- 笔译 |

- 口译

- 求职 |

- 日/韩语 |

- 德语

英语考试课程 德语考试课程 日语考试课程 俄语考试课程 法语考试课程 西语考试课程 韩语考试课程 葡语考试课程 小语种考试语言

英语语法课程 德语语法课程 日语语法课程 俄语语法课程 法语语法课程 西语语法课程 韩语语法课程 葡语语法课程 小语种语法语言

英语口语课程 德语口语课程 日语口语课程 俄语口语课程 法语口语课程 西语口语课程 韩语口语课程 葡语口语课程 小语种口语语言

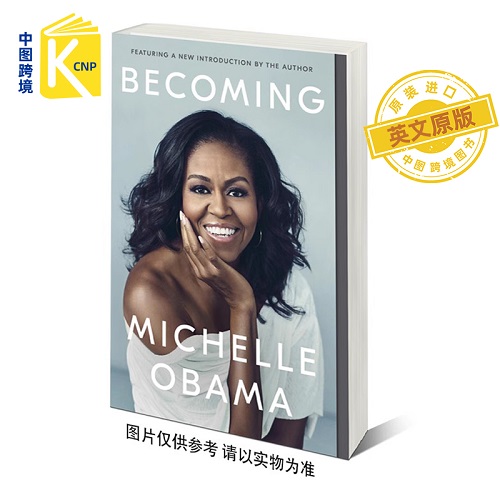

英文原版 Becoming 成为 米歇尔奥巴马自传小说 by Michelle Obama 政治公众人物传记 女性 回忆录 美国前总统夫人。

【到手价】50.36 元

从芝加哥南端到白宫:在英文原版的字里行间与 Michelle Obama 并肩而行

打开进口首版《成为》(Becoming),扉页照片里的 Michelle 没有招牌式笑容,而是侧脸望向镜头外,仿佛提醒读者:这不是一场“成功学” spectacle,而是一次未经滤镜的生命展映。只有沉浸在她未经翻译的母语节奏里,才能真切听见那位从芝加哥南端走出来的黑人女孩——如何一步步把“不可能”写成了“成为”。

一、声音的节奏:口述质感与“芝加哥南端的引擎”

Michelle 在序言里写道:

“I spent much of my childhood listening to the sound of striving.”

英文原版通篇保留着口语的“呼吸”——频繁破折号、现在时穿插回忆、用“and then”代替华丽转承。那种“我说给你听”的 immediacy,让每一页都像深夜厨房里的长谈。她把南方英语里的“gonna”“ain’t no”故意保留,却用常春藤法学院的精准句式收束,形成“街头+精英”的 hybrid flow;读到她描写父亲多发性硬化症时突然插入一句:

“The disease was a thief, slow and petty.”

简短隐喻、辅音爆破,让病痛有了“入室行窃”的临场感。任何翻译都会稀释那种“引擎式”节拍——这是只有在原版里才能听见的“芝加哥南端的背景噪音”。

二、语言的“身份滑轨”:从 South Side 到 1600 Pennsylvania Avenue

书中随处可见“代码切换”(code-switching)的轨迹:

家庭餐桌 — “Pass the hot sauce, baby.”

普林斯顿宿舍 — “Could you please lower the music?”

竞选路演 — “We are who we’ve been waiting for!”

Michelle 用引号把不同场合的原话直接嵌入叙述,让读者在页面里“听见”她切换语音、语速、甚至声线。最震撼的是竞选期间第一次为丈夫站台,她先写自己“手心都是汗”,随后把演讲稿的 bullet points 用斜体插进来——英文版面因此出现突兀的缩进和空白,那种“站在讲台上找下一句”的停顿被版式本身具象化。中文译本只能统一字体,而原版用排版就让读者“共感”了社恐者的心跳。

三、女性叙事:把“First Lady”拆成动词

Michelle 拒绝被简化为“FLOTUS 标签”,她用大量现在进行时拆解这个头衔:

“I am becoming a mother, a professional, a public servant, but never only one thing.”

英文进行时“becoming”贯穿始终,暗示身份是流动过程,而非终极名词。她写白宫生活时,特意用“we”与“they”切换视角:

“We had to coordinate with the usher’s office…”

“They would move the couches so the photographers could get the shot.”

一个代词之差,就把“家”与“博物馆”的撕裂感写尽。读到她深夜独自溜出住宅电梯、被特勤拦回,原版用一句:

“I just wanted to walk the dog, alone, in my own city.”

简单不定式“to walk”承载了“无法自主移动”的荒诞——那是只有英文里才能完成的“动词式控诉”。

四、种族议题:大写 Black 与小写 white 的静默抵抗

全书对种族身份的讨论从不高声疾呼,却处处留下语言层面的“静默抵抗”:

她把 Black 始终大写,white 保持小写——出版方编辑曾建议统一,被她拒绝。

回忆童年被邻居锁喉辱骂时,她用括号插入一个 n-word 的完整拼写,却在下一行立刻写:

“I will not give that word more ink.”

先呈现再收回,让种族暴力的冲击力在纸面形成“视觉冲击+自我审查”的双重效应;这种由语言自行完成的“先给再夺”,是翻译难以复现的修辞策略。

五、私密与公共的接缝:一封写给子宫的信

书中最动人的段落之一,是她在流产之后写给“尚未发生的孩子”的独白:

“I felt like I failed at the one thing I was biologically put on Earth to do.”

英文里“biologically put on Earth”短短四词,把“身体-天命-失败”三层重量压进一句;随后她写接受 IVF 注射:

“My belly was a pin cushion, but my heart was a fist.”

belly/but/fist 的 b-音爆破,让疼痛与决心在同一口气息里迸发。中文可以译出意象,却难以复制那种唇齿间的“搏击感”。

六、结尾的“开放跑道”:把故事让渡给读者

最后一章没有“大团圆”式总结,而是把镜头拉回芝加哥:

“I’m still becoming, and so are you.”

英文原版用现在进行时把书合上,却为读者打开一条“继续成为”的跑道。Michelle 拒绝给出“人生答案”,她只提供“方法”——保持呼吸、保持怀疑、保持移动。那一刻,你意识到这本回忆录不是终点,而是一份 invitation:

Become, in your own sentence, at your own pace.

结语:为何必须读英文原版

《成为》的伟大,不在于它讲述了一位黑人女孩登顶白宫的传奇,而在于它用英语的节奏、修辞、排版空白,完成了一场“现场直播式”的自我解剖。

翻译可以传递故事,却难以传递:

街头英语与法条英语之间的“身份滑轨”大写 Black 与小写 white 的静默政治进行时态里“尚未完成”的开放生命只有在英文原版的字里行间,你才能真正与 Michelle Obama 并肩——从 South Side 的厨房,到常春藤的图书馆,再到白宫的 Blue Room,

听见她如何把“不可能”拆成音节,再把每一个音节,踩成继续向前的鼓点。