C9高校国际学生主要招生部门情况统计

21世纪以来,国际学生培养进入快速发展阶段,更多学校部门和院系参与招生。2000年1月31日,教育部、外交部、公安部联合发布《高等学校接受外国留学生管理规定》(第9号令),规范和简化了国际学生来华申请手续。此后,国际学生规模逐渐进入高峰期,来华留学潮不断涌现。2010年《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020年)》的出台,促使国际学生规模进一步扩大。同年发布的《留学中国计划》提出,到2020年,全年在内地高校及中小学校就读的外国留学人员达到50万人次,其中接受高等学历教育的国际学生达到15万人。在规模扩大的同时,国际学生招生方式也在不断进化。随着高校招生自由度的增加,越来越多的个性化项目和专业被推向市场,迎合国际学生的需求。国际学生的招生工作也逐渐细分。由于参加学历项目的国际学生越来越多,教务处、研究生院、各学院也开始参与到国际学生招生中来,通常采用国际教育学院或留学生办公室牵头、其他院系部门配合的工作模式。

进入21世纪第二个10年,随着《关于做好新时期教育对外开放工作的若干意见》《学校招收和培养国际学生管理办法》及《来华留学生高等教育质量规范(试行)》等文件的发布,国际学生培养逐渐从扩大规模转变为提质增效。根据趋同化管理的要求,越来越多的高校开始将国际学生招生、教学、管理等纳入学校整体的管理体系。与此同时,各个学校也开始创新和改革管理模式。以清华大学为例,根据学生类别和层次,国际学生招生职能由本科招生办公室、研究生招生办公室及教务处非学位教育办公室承担。上海交通大学国际本科生招生职能由国际合作与交流处留学生发展中心承担,而研究生招生工作由研究生院国际化办公室和各院系共同完成,实现招考分离。

三、国际学生招生职能变迁的影响因素

(一)政策因素:国家大政方针的影响和要求

我国政府始终重视接收和培养国际学生工作,将其视作我国对外交流的一项重要内容。从新中国成立初期基于政治和外交目的接收国际学生,到改革开放以后将政治、外交与高等教育国际化发展相结合,到新世纪高等教育国际化进程加速发展,再到2018年习近平总书记在全国教育大会上发表重要讲话指出,要打造具有国际竞争力的留学教育,这既是对来华留学事业的肯定,也指明了来华留学教育的发展方向。而招生工作在整个国际学生培养过程中扮演着重要角色。随着国家政治与经济地位的逐步增强,在政策层面上对招生工作提出了更高的要求,国际学生招生职能发生了显著转变。

(二)内部因素:高校自身发展的影响

对外开放一直是我国高等教育的重要政策。无论是在教育对外开放规划中,还是在“双一流”建设方案中,不少高校都将国际学生教育摆在了非常重要的位置。在教育部网站公布的33所一流大学建设高校的教育对外开放规划中,各高校均不同程度地提到持续优化国际学生生源结构、设立奖学金制度吸引国际学生,同时解决尚存的国际学生管理理念落后、国际学生课程专业体系不健全、国际学生服务体系落后等关键问题。此外,高校还通过构建新的海外合作伙伴关系、加强境外办学与合作办学项目建设等方式提升国际化办学水平。这也为如何有效整合国际学生招生资源、探索新项目提出了更高的要求。随着高校自主管理的加深,国际学生招生工作已经从简单的单部门任务,转变为复杂的多部门协作工作。为此,国际学生的招生职能需要进一步优化,实现各部门联动。

(三)外部需求:生源地的复杂及就业市场旺盛需求的影响

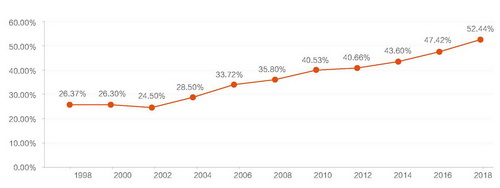

在国际环境和中外关系不断变化的情况下,我国接收的国际学生无论是层次还是生源国都发生着巨大变化。从新中国成立初期首批来自东欧社会主义国家的国际学生,到改革开放以后培养的第一批来自法国的自费生,再到大幅增长的来自“一带一路”沿线国家和地区的生源,都反映了来华留学市场需求的变化。从学生比例来看,就读学位项目的学生不断增加,学位生比例持续上升,学位项目吸引力不断增强。外部环境的变化促使学校需要更加灵活地调整国际学生招生管理政策,既需要面向更加多元的生源,也需要结合国家发展战略和学校定位招收符合培养需求的学生,同时还要考虑到未来培养的人才要适应多变的社会。由于招生工作是一个系统工程,需要从实际出发,复杂多变的外部环境对招生部门的定位、功能和组织,都会产生深刻的影响。

1998年-2018年国际学位生占国际学生人数比例示意图

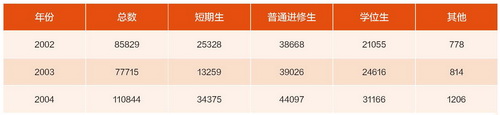

2002年-2004年全国来华留学人数统计(数据来源:《改革开放30年的来华留学生教育1978-2008》于富增著)

上一篇:职业教育搭起成才“立交桥”

下一篇:多方精准施策全力护航 毕业季大学生就业如何破堵点?

微信公众号搜索“译员”关注我们,每天为您推送翻译理论和技巧,外语学习及翻译招聘信息。