[摘要]近年来,随着《学校招收和培养国际学生管理办法》和《来华留学生高等教育质量规范(试行)》等文件的出台,优化国际学生结构、提升国际学生质量已成为来华留学工作的重点。对高校而言,是否拥有一套适应学校发展要求的国际学生招生制度将直接影响国际学生的质量。本文从招生职能变迁的现实背景出发,分析国际学生招生职能变迁的过程及影响因素,探讨新形势下高校如何应对复杂多变的国内外环境,发挥自主性,打破原有的路径依赖,从制度层面优化国际学生招生职能,以期实现国际学生培养发挥更大效应,助推学校学科建设和国际化发展。

[关键词]来华留学生;国际学生招生;职能转变;招生质量

一、高校国际招生概述

随着我国对外开放的逐步扩大,经济实力逐渐增强,高等教育逐渐受到国际认可,越来越多的国际学生选择来华留学。据统计,来华留学规模已经从1950年的33人发展到2020年的近52.9万人,提前完成《留学中国计划》所设定的目标。截至2018年,接受学历教育的国际学生总计25.8万人,占国际学生总数的52.4%。

1950年-2018年主要年份全国来华留学人数统计(数据来源:《改革开放30年的来华留学生教育1978-2008》 于富增著)

从《外国留学生管理办法》(1985年发布)、《高等学校接受外国留学生管理规定》(2000年发布)及《学校招收和培养国际学生管理办法》(2017年发布)的文本表述变化中可以看出,政府职能已逐渐从国际培养的具体事务中淡化,高校在国际学生招生、培养和管理方面已拥有较大的自主权。尽管关于国内高校自主招生及改革等问题有诸多讨论,但主要局限在招收本国学生,少有研究分析国际学生自主招生政策的相关文章问世。

高校国际招生主要涉及录取标准制定、录取程序、报名咨询服务及奖助政策等环节。随着学生规模的不断扩大,国际学生招生工作的内涵不断丰富,制度不断优化,部门不断变化。招生录取作为国际学生教育的源头,把握着国际学生教育发展的方向,直接影响学生培养的质量。因此,建立一套符合我国国情、适应学校发展要求的招生制度势在必行。本文从招生职能变迁的现实背景出发,探讨更加优化的国际学生招生制度和管理模式。

二、国际学生招生职能的变迁

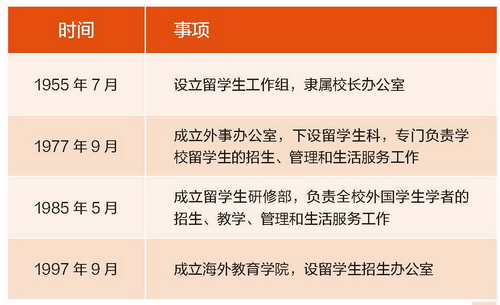

新中国成立后,出于政治和外交工作的需要,我国于1950年接收了第一批来自东欧国家的33名国际学生。这一时期,学校主要根据国家分配名额接收国际学生前来研修汉语。由于承接国际学生并非是纯粹的高等教育活动,学校通常以成立特别工作组的方式进行单线管理。

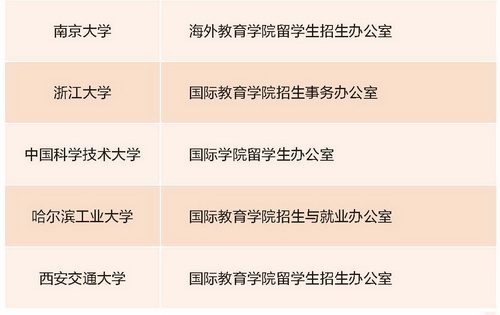

1979年以来,我国高等教育国际化的活力和竞争力逐渐凸显。从1979年到2000年的22年间,我国累计接收约39.4万人次各类国际学生。随着国际学生人数的不断增加,从上世纪80年代起,许多学校开始在外事部门下设留学生招生管理办公室,后又逐步发展成立国际教育学院,专门培养国际学生。这一时期最大的特点是自费国际学生的人数大幅度增加,成为国际学生的主流。数据显示,2000年我国高等学校通过各种国际交流渠道接收了46788名自费学习的国际学生。为此,很多学校配套成立了国际学生招生办公室。但由于学生整体规模依旧偏小,出于方便管理的原因,招生、教学、日常管理等职能通常归属于国际教育学院,未被纳入学校整体的管理体系。

南京大学国际学生教育职能机构变迁(数据来源:https://hwxy.nju.edu.cn/6004/list.htm)

上一篇:职业教育搭起成才“立交桥”

下一篇:多方精准施策全力护航 毕业季大学生就业如何破堵点?

微信公众号搜索“译员”关注我们,每天为您推送翻译理论和技巧,外语学习及翻译招聘信息。