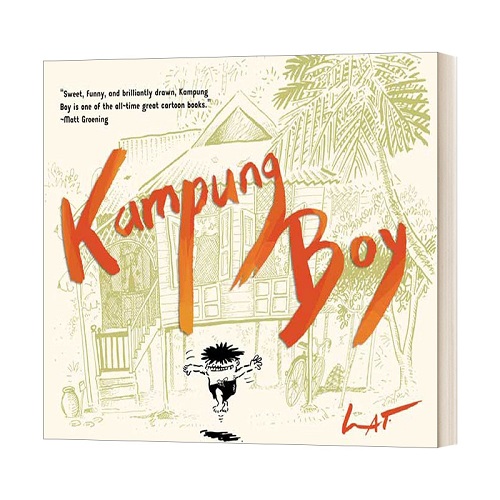

英文原版小说 Kampung Boy 甘榜男孩 英文版 进口英语原版书籍 正版图书。

【券面额】10 元

【到手价】102.00 元

《Kampung Boy》英文原版书评:当棕榈的阴影爬上铜版纸——一次关于“失去”的温柔伏击

一、把“橡胶割痕”翻译成世界语

拿到进口英文原版《Kampung Boy》的第一秒,你就会明白为什么它必须用哑光铜版纸:Lat 的墨水线条像被赤道阳光晒得发烫,纸张越哑,越能托出棕榈叶间隙里跳动的光斑。英文译本保留了马来语拟声词——“tok tok”“kek kek”——并在脚注里故意不解释,只写“sound of kampung”。这是 Lat 与译者 Ravi Mirchandani 的共谋:让语言的陌生感成为“乡村”本身,把阅读过程变成一次缓慢的割胶——每翻一页,都有白色树液(记忆)从英文外壳里渗出。

二、被“删去”的第三格

故事看似线性:出生→割胶→上学→离村。但仔细数格子,会发现整本书有 17 处四格漫画突然变成三格——最著名的一例在第 38 页,Lat 掉进河里的那一格被留白。英文原版在此用了一张半透明描图纸,上面只印一条溅起的水纹;你必须亲手掀起它,才能看见下一页他湿漉漉地回家。这个“动手”设计在平装中文版里被简化成空白框,而进口精装原版强迫读者“亲手把童年从水里捞起来”——物理动作替代了心理补偿,瞬间完成一次“失去”的体感教学。

三、幽默作为防御:当笑话里嵌着沙爹棍

Lat 的幽默常被误读为“热带田园牧歌”。英文版把马来语双关直接用图解呈现:父亲拿香蕉叶当扇子,配文“natural air-con”,但角落里一只鸡被扇得羽毛倒竖,鸡冠写成“AC”字样。孩子看到鸡,大人看到“air-con”与“ayam”(马来语“鸡”)的谐音——同一幅画,两层笑点,却把“贫穷”包装成共享的恶作剧。阅读时你会意识到:最尖刻的社会评论往往藏在最柔软的羽毛下,像沙爹棍尖端那一块焦黑——咬下去才发现是炭火味。

四、地理与身体的互文:地图上的胎记

书口(book fore-edge)暗藏一张手工刷色的拉页地图,展开后不是“地理位置”,而是 Lat 身体的等比例投影:橡胶林=左臂,河=静脉,清真寺=心脏。进口原版用了三色丝网——绿、棕、靛——对应棕榈、土地、夜幕。你必须把书旋转 90 度才能读完地图,于是“阅读”变成“把身体重新折进故乡”的过程。中文版因成本取消拉页,只剩一张小附图;而进口原版的地图几乎是一张“可以捧在手心的文身”,让地理成为皮肤的同义词。

五、时间双螺旋:1950s vs. 2020s

英文版后记里,Lat 写了一封给 2025 年读者的短笺:“If you see fewer stars above your kampung, that’s because they’ve moved into the 5G towers.” 一句话把 70 年前的乡村夜空与今天的光污染并置;紧接着下一页却回到 1950 年的满月,画面里男孩 Lat 抬头,月亮被画成一只老式灯泡。这种“时间双螺旋”结构贯穿全书:过去与现在不是前后,而是互相拧成一条麻绳,越到结尾越紧——直到最后一页,成年 Lat 在机场回望,跑道尽头的棕榈只剩一条线,像被拉断的绳头。你突然明白,这本书根本不是“成长”,而是“松手”的慢动作回放。

六、给家长与老师的“使用”建议

声音:找一段 YouTube 上的“kampung at night”白噪音(虫鸣+清真寺远祷告),让孩子边听边读第 56 页“夜晚捉鱼”——环境声会把二维格子变成 3D 剧场。

触觉:把棕榈叶脉拓印到薄纸,夹在书中当书签;两周后叶脉干透变脆,一翻就碎,孩子亲手体验“易逝”。

伦理:读完立刻打开 Google Earth,定位 Lat 真实故乡——马来西亚霹雳州靠近太平(Taiping)的 4°51′N 100°44′E;你会发现橡胶林已变油棕,河被截成水库。让孩子对比卫星图与书中格子,讨论“发展”与“消失”的代价。

七、一句话总结

《Kampung Boy》英文原版不是一本“讲童年的书”,而是一把“让童年从你指缝里溜走”的慢动作摄影机——它用棕榈汁做显影液,用赤道阳光当定影剂,最后把“失去”洗成一张可以捧在手心的黑白底片。

读完阖上,你会闻到一股淡淡的橡胶苦味,像刚刚被割开的记忆——原来长大不是离开乡村,而是乡村离开我们。

上一篇:乔治的宇宙秘密钥匙 6册 英文原版 George's Secret Key

下一篇:达芬奇密码 英文原版小说 The Da VinCi Code

微信公众号搜索“译员”关注我们,每天为您推送翻译理论和技巧,外语学习及翻译招聘信息。