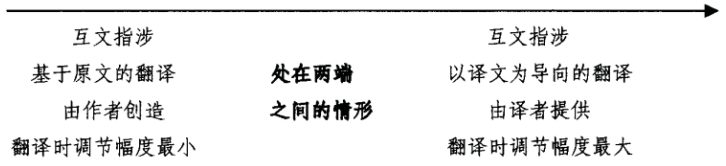

上述研究语句互文潜势的模式颇具启发性。至此我们已经设法整理出这个模式的种种要素。下一步当然是考察语篇实际操作中如何运用这些要素。我们可以先作一个假设练习,看看译文中互文语篇重构的效果,然后从翻译过程的角度重铸这个模式。当然,我们这里对译文的强调绝不意味着可以任意忽视原文和原文作者的作用。这只不过是方便一时所需的方法步骤。在下面的衡量尺度上,各种可能的互文语篇译文按照“简单明白”直至“相当棘手”的顺序排列起来:

译者经常遇到对前语篇的低层次指涉情况。这类指涉调整度最小,水平性和显著性很强。绝大多数情况下,翻译这种指涉的关键不过只是找出相当被动的引用形式。译者在此不会碰到棘手的问题,要做的只是理解这些简单指涉,并用调整度最小的方式进行翻译。在这个“互文泳池”较浅的一端,互文语篇往往就是我们所说的特定语言社团生活中的“社会文化对象”,如一提到“57种恐怖主义”,人们马上就会想到“有这么多的恐怖主义”,而且也能立刻联想到亨氏公司的“57变”的广告语。

可是,语篇不会总是稳定不变。我们具体使用语言时往往不会遇到符号这种相当稳定的状态,而是遇到更为复杂的互文关系的类型。这类互文关系有时极端复杂,以致译者只好根据各种可能的动机调用他们自己想链接的前语篇。上述情况并非闻所未闻。下文中我们将看到译者以相当灵活的方式处理原文的参照行为。处在衡量尺度这一端的前语篇,无论是原文中特意运用的,还是被译者大胆用于译文的,调整度都会很高,垂直性和构成性也非常强。这时,我们处理起普通类型的社会文化对象就会感到十分棘手。当然,只有在成为社会语篇实践内容,并借此获得符号概念的相关重要性、推动交际发展的时候,这些社会文化对象才会真正构成难题。社会语篇实践(下文马上就会具体谈到)把语篇使用者的某种能力纳入视野范围。作为语篇能力的一部分,这种能力帮助使用者从以下几个方面处理社会生活里的语言文化问题,如诸多态度含义(话语),某些交际场合的常规性特征(体裁),或者实际语篇中表达修辞功能和总体目的的方式。

上一篇:译学视角中意义的实体性

下一篇:语用论(Use Theory)意义观

微信公众号搜索“译员”关注我们,每天为您推送翻译理论和技巧,外语学习及翻译招聘信息。